(ポイント3)エネルギー消費が半分以下になるまちづくり、の魅力

本日のコラム担当は、ドイツ語を趣味で学んで約10年 H です。

愛読書「フライブルクのまちづくり」(村上敦 著) から、ドイツのフライブルグVauban(ヴォーバン)地区の都市計画を紹介する 3 回シリーズ第 3 回目。

今回のコラムは、3 つの魅力から 3 つ目ポイントの「エネルギー消費が半分以下になるまちづくり」その都市計画の魅力をご紹介します。

1回目でもお伝えしたとおり、Vaubanの都市計画の魅力は以下の 3 つ

Vaubanの都市計画ポイント 3つ

1:ビオトープネットワークによる緑豊かなまちづくり

2:クルマのないまちづくり

3:エネルギー消費が半分以下になるまちづくり

Vauban地区では、省エネ・エネルギー高効率化することで、エネルギー消費を従来型の住宅地より 50 %以上削減することに成功しています。

|超低エネルギーハウス=パッシブハウス

ドイツでは、建物の新築時の省エネルギー性能基準が高く、とても優れています。その厳しい省エネ基準を上回らなければ、建築許可は下りません。それは、日本の省エネ性能基準とは比べものにならないほど高いレベルなのです。

フライブルグ市は、そのような厳しい国のエネルギー性能基準よりも、さらに厳しい省エネ性能基準を市の条例により設けています。

そして、Vauban地域住民の協同組合では、その市の条例よりもさらに厳しい基準を目標として課しています。協同組合の定めた極めて厳しい基準を満たす、超低エネルギーな建物(パッシブハウス)の普及を目指しました。

(ちなみに、現在日本で「パッシブデザイン」と謳われている建物とパッシブハウスはその基準から考えても区別した方がよいでしょう)

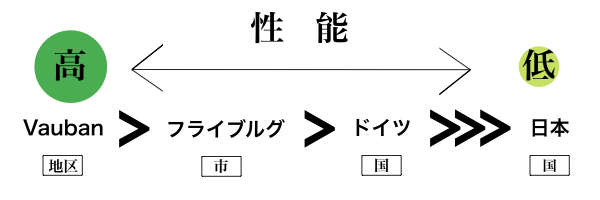

●基準の厳しさ(性能の高さ)を不等式で表すと

(高い) Vauban(地区) > フライブルグ(市) > ドイツ(国)>>> 日本(国)(低い)になります

ドイツで建物を建築するときには、エネルギー性能を必ず表示しなければなりません。それは、古くから法律で決まっているのです。

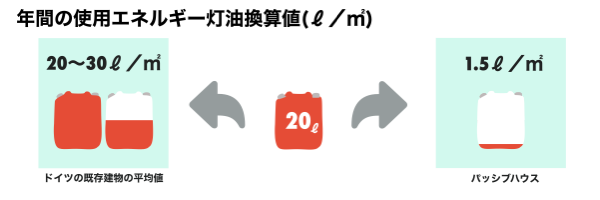

また、性能表示は一般市民にも分かりやすく実感が持ちやすくするため、年間の使用エネルギー(下記※1参照)の「灯油換算値(ℓ/㎡)」も用いることが多いようです。

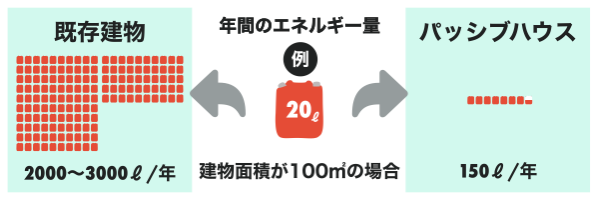

●年間の使用エネルギー灯油換算値(ℓ/㎡)の実際の数値はというと

ドイツの既存建物の平均値 年間20~30ℓ/㎡

パッシブハウス 年間1.5ℓ/㎡

です。

※1.ここでの年間使用エネルギーの定義は、冬の期間(4ヶ月以上)にわたって室内を19℃に保つために必要な1年間の暖房エネルギーを指す。

それを踏まえて、

● 例)建物面積が100㎡であれば、年間の使用エネルギーの灯油換算値は

既存建物 2000ℓ~3000ℓ/年間

パッシブハウス 150ℓ/年間

上記のとおり、建物のエネルギー性能表示は、クルマの燃費と同じような感覚で使えます。クルマの燃費や排ガス排出量のように、建物の燃費や性能がこれら数値によって一目瞭然となるのです。この表示は一般の人にもとても分かりやすいため、ドイツでは当然の事として浸透しています。

家は高価な買い物です。性能のわからない家を買うなんて、大金を賭けたギャンブルと同じで恐ろしいことです。これくらいの情報開示は、消費者(家を買う人)に優しい政策として当然なのでしょう。

そして、このように暖房エネルギーをほとんど使わない厳しいエネルギー性能基準に準拠したパッシブハウスなどが立ち並ぶVauban地区は、省エネルギー住宅地となっています。

◆ドイツにも法的な政令での省エネ規定で建築関係者が用いる、以下のようなエネルギー性能表示もあります。

・K値(熱貫流値):断熱性能、熱の通過のしやすさ

・Q値(熱損失係数):熱の逃げにくさ

・C値(相当すきま面積):建物全体の機密を表す性能値、どの程度の隙間があるか

|地域暖房とコージェネレーション

フライブルグ市ではコージェネレーションを活用した地域暖房を充実させ、普及させ、エネルギーの高効率化を実現させました。

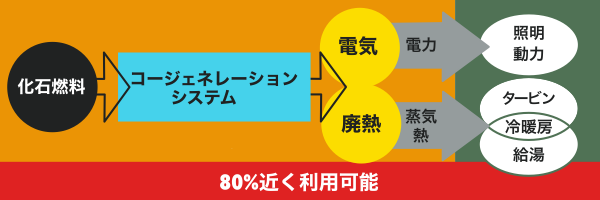

・コージェネレーション

コージェネレーション(コジェネレーションともいう)とは、化石燃料からエンジン・タービン・燃料電池などの方式により発電し、その際に生じる廃熱も同時に回収・活用するシステムのことです。

回収した廃熱は、蒸気や温冷水から動力・温熱・冷熱となって、冷暖房や給湯などに利用でき、燃料が本来持っているエネルギーの 80 %近く利用できると考えられています。

このように、コージェネレーションの魅力的な点はエネルギーを高効率化できる点にあります。

私たちが日常使っている電力の大半は、化石燃料から作られています。しかし、その火力発電所の蒸気タービン等で発電した熱効率、つまり、電力として取り出せるエネルギーの割合は、通常 30 %ぐらいです。

そして、電力として利用できない(していない) 70 %の熱エネルギーは、廃熱として海や大気に放出し捨てているという状況であり、非常にエネルギー効率が悪いのが現実です。

しかし、エネルギー効率が 80 %を超えるコージェネレーションシステムを導入すれば、電力を作りながら、その廃熱によって地域の暖房・温水を供給するコージェネ地域暖房として利用できます。

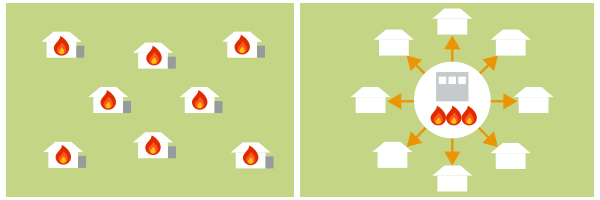

・地域暖房

地域暖房とは、1つの発熱装置から多くの建物に熱源を提供する暖房・温水供給システムです。

発熱装置を1つにすることで、各建物に暖房・温水設備を設置する必要がなくなるメリットがあります。

実際に、各設備を個別に設置する社会的なコストの総額よりも、地域暖房の熱配給網のインフラ整備とその発熱施設の維持管理のコストの方が少なく済みます。

また、地域暖房のため集約された発熱装置には、電力と熱を同時に供給できる高効率のコージェネレーションを導入することが多いです。

その結果、発熱装置の集約化と高効率化によって、ひとつの発熱装置から各建物に熱を配給する際に失われるエネルギー量よりも、エネルギー自体を節約できる量のほうが大きくなるのです。これこそが、地域暖房の最大のメリットです。

【地域暖房の利点】

1:エネルギーの高効率化

2:各個別に暖房装置の取付けと付随する設備も不要

3:暖房設備を設置する場所(主に地下室)を設ける必要がない

4:コージェネレーションが利用しやすい

Vauban住宅地では、住宅地の周囲20km以内の森から発生する木製チップをエネルギー源とした、再生可能エネルギーによるコージェネ地域暖房が採用されています。周辺地域(国内)でエネルギーの原料が賄えると、他国の資源に頼らずに済み、通貨変動や国家間の資源の駆け引きや争いに巻き込まれるリスクが減らせます。他国に怯えず自分達でエネルギーが賄えるのです。

そう考えれば、コージェネレーションシステムは、持続可能なまちづくりには欠かせません。

今回は地域暖房のみを紹介しました。現在、調べると日本でも地域冷暖房を導入している地域もあるようですが、まだまだ認知度は低いです。

これからのエネルギーの高効率化や地域化について、もっとVaubanから学ぶことがあるのではないかと思います。

|そして日本

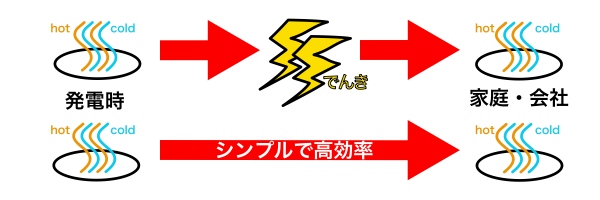

日本ではオール電化住宅が、家庭内でクリーンなエネルギーとして利用できるということで広く普及しています。

しかし実際のところは、

電気をつくるため海や大気に廃熱(放出)をして、やっと得られた貴重なエネルギーである電力を、また各家庭で温水や暖房のために再び熱エネルギーに変換して利用しています。すなわち、現在は「熱→電気→熱」という具合に、無駄なステップを挟んでいます。

シンプルに「熱(廃熱の利用)→熱(温冷水や暖冷房)」のほうが高効率で、電力利用自体も効果的に使用でき、使用量も減るでしょう。

ですので、環境のためには、現状グレーなエネルギーの利用方法と言わざるをなく、決して効率が良いとは言えません。そのため、エネルギーの専門家たちの一致した意見として、発電のため活用できるモノを放出をしたうえでの無駄な電力変換は避けるべきと言われています。

|扶桑土地の建物性能

私たちの3階建ての建物は、Vaubanで多数建築されたドイツパッシブハウス基準を目指し設計してもらいました。(日本で言われているパッシブデザインという曖昧なのものではなくて、扶桑土地の建物はドイツのパッシブハウス基準を指標にしました)

建築の専門誌2冊に紹介されました

断熱基準が超ゆるい日本の建物しか知らない私たちは、このドイツパッシブハウス基準の家に住んでみるまでは、その性能の高さがピンとこなくて「この性能なら床暖房なんて不要ですよ」と設計会社から事前説明を受けても、半信半疑でした。

しかし実際に住んでみると、家の中はどこでも一定温度を保ち、驚くほど快適。

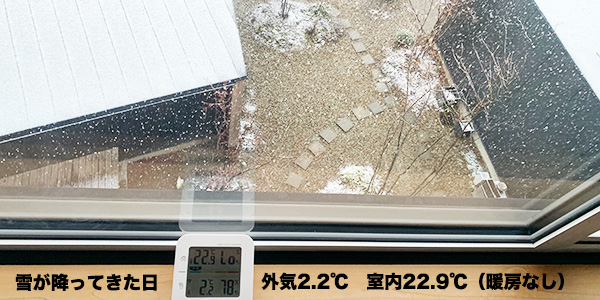

とくに冬の室内温度は、暖房をかけなくても、ほぼ毎日22 度以上あり肌寒くない。東海地方で積雪の多かったこの冬も、エアコンをたった 5 日稼働させただけでした。(主に雪の降る日)それも、ゆるくかけるだけなので、乾燥も気になりません。(暖房で強制的に温めていないので暖房による過度な乾燥がない)

というわけで、暖房費(ランニングコスト)がほとんどかかりません。

冬でも家の中は常に暖かく、起きた時の布団から出ての着替えや部屋移動も寒さストレス無しで快適。

ちなみに、私たちは寒がりで、変化に弱い繊細敏感な体質です。ですから、痩せ我慢しているとか、我慢強い、無理しているとかでは決してありません。

暖房機器を使わずとも、家中が寒くないので、家の中でドテラ(はんてん)や分厚い靴下なんて履かなくても過ごせます。担当の設計士さんが言った通り、無垢の床は床暖房なんてなくても全く冷たくなんかありません。冬用の分厚い布団とか防寒着とは無縁。今まで冬物布団や防寒衣類に使用していた収納スペースが、他のモノの収納に使える幸せなこと!灯油缶やストーブともおさらばでき、スッキリ。

そして、無理に灯油暖房器などで暖房していないので、湿気による結露も皆無。おかげで窓周辺などにカビも発生せず掃除も楽々というオマケつき。

設計していただいた、 みかんぐみの竹内昌義氏 率いる設計チームには、感謝しても感謝しきれません。ご縁が繋がり、大変ありがたいことでした。

日本でも、私たち建物のような本気でつくられた燃費の良い効率的な低エネルギー住宅がどんどん増え、この素晴らしい快適さが当たり前となっていってほしい。

そして、Vauban住宅地のような省エネルギー住宅地が実現したら良いのにとも強く思っています。